お知らせ

『不安げな子・寂しげな子・落ち着きのない子』オンライン読書勉強会ご案内

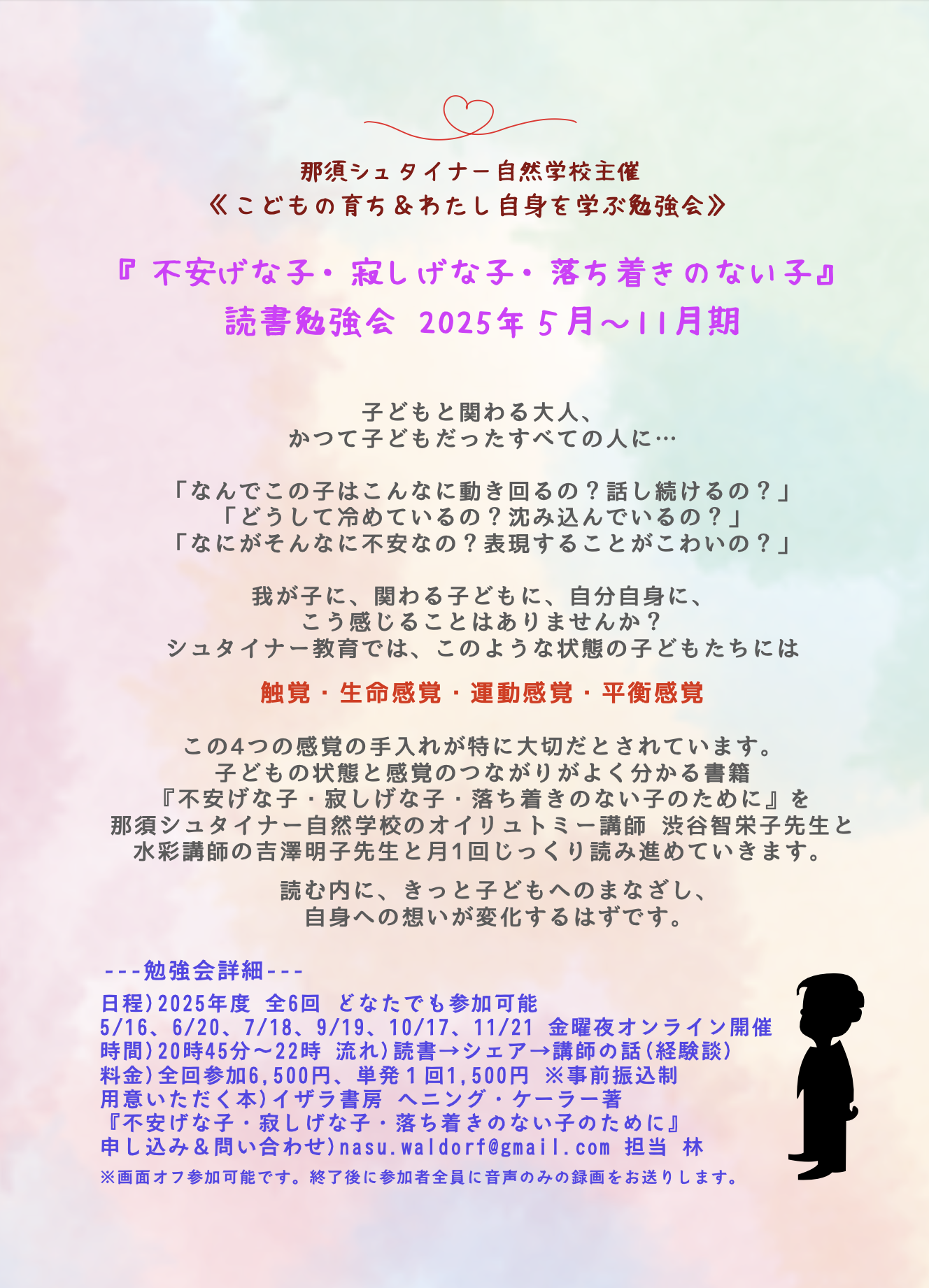

那須シュタイナー自然学校主催

<こどもの育ち&わたし自身を学ぶ勉強会>

『不安げな子・寂しげな子・落ち着きのない子』

読書勉強会

~子どもと関わる大人、かつて子どもだったすべての人に~

「なんでこの子はこんなに動き回るの?話し続けるの?」「どうして冷めているの?沈み込んでいるの?」「なにがそんなに不安なの?表現することがこわいの?」我が子に、関わる子どもに、自分自身に、こう感じることはありませんか?

シュタイナー教育では、このような状態の子どもたちには

触覚・生命感覚・運動感覚・平衡感覚

この4つの感覚の手入れが特に大切だとされています。

子どもの状態と感覚のつながりがよく分かる書籍

『不安げな子・寂しげな子・落ち着きのない子のために』を那須シュタイナー自然学校のオイリュトミー講師 渋谷智栄子、水彩講師の吉澤明子と月1回じっくり読み進めていきます。

子どもの落ち着きのなさや、

強い不安感、

感情の不安定さ、傷つきやすさ

・・・そういったものが、

体の「感覚の育ち」に、実は原因があったとしたら!

感覚は、外の世界と出会う大切な扉。

その感覚が十分に育っていなかったら、

どうしたら良いのでしょうか。

子どものことだけではなく、

大人の自分自身の育ちも、

振り返ることができるかもしれません。

好評だった、第1期に続いて、続編を2025年5月から全6回シリーズで開催します。

新たに受講される方も歓迎です!

私たちと一緒に読書し、語り合い、学びませんか?

対話を通して深まる学びです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◉勉強会の流れ

読書⇨シェア⇨講師の話(経験談)

テキストは

『不安げな子・寂しげな子・落ち着きのない子』

読書をしながら、参加者同士のシェア、

講師(渋谷・吉澤)の現場での実体験を織り交ぜてお話しします。

多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

◉勉強会詳細

日程)2025年度 全6回 どなたでも参加可能

5/16、6/20、7/18、9/19、10/17、11/21

金曜夜オンライン開催

時間)20時45分~22時

流れ)読書→ シェア→ 講師の話(経験談)

料金)全回参加6,500円、単発1回1,500円 ※事前振込制

ご用意いただく本) ※ネットで購入いただけます。

イザラ書房 ヘニング・ケーラー著

『不安げな子・寂しげな子・落ち着きのない子のために』

※画面オフ参加、声のみ参加可能です。

終了後に参加者全員に音声のみの録画をお送りします。

申し込み&問い合わせ)

担当 林

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▼現在、イザラ書房で販売されている書籍

「不安げな子・寂しげな子・落着きのない子のために」

▼こちらの本は品切れです。

旧書籍より 抜粋させていただきました。

「ある学童に集中力に欠けた病的な落着きのなさが見られたならば、それはその子が ―どのような理由からにせよ― 四~五歳までに充分な模倣活動がなされなかったことと関係がある」と。

ですから私たちは、落着きのない-興奮しやすい学童たちには、彼らに欠けている体験を取り戻すために、集中的に、なぞるカリキュラムを与えます。」(P40より)

「興奮しがちな-攻撃的なタイプに特有の、身体的不安に由来する行動障害について触れたとき、この障害が生じる可能性は生後数ヶ月ないし数年のあいだにある、と私は言いました。しかしそれは、かならずしも教育的配慮の欠如に因るものではありません。

(中略)

いわゆる多動児の問題においても、多くの場合、幼児期に必要な助言が得られなかったがゆえに、事態がそのまま進行していくことになったのです。しかし、私はいつも言っています。「子どもたちに手を貸してやるのに遅すぎることは決してありません」

(中略)

そう、私たちは、今日的な生活条件のもとでは特に容易に病的状態へと逸脱しがちな、不安げに-ためらいがちにしているタイプに特有の行動障害、周辺世界への不安に由来する行動障害に働きかけることになるのです。

このような障害は、人間学的にあらわすならこうなるでしょう。「それは、身体への信頼感が欠如している状態、触覚によって仲介される基本的安心感の欠如している状態である」と。

触覚によって仲介される基本的安心感、それは、子どもの魂が自分自身を一個の自立した人格として体験するようになるために、また、その「輪郭づけられる包み護られている」という感情に由来する積極的な関心を、

世界と人々に向けられるようになるために、なくてはならないものなのです。」(P117~P119より)